- 掃碼訪問網站

閱讀是人類社會的一項基本活動。人們在閱讀時,調動了身體多種器官的功能,而且自始至終伴隨著各樣的思維活動。所以閱讀——特別是閱讀和理解的關系——從來就是心理學家十分感興趣的話題。可以說,人的心理活動在很大程度上支配著閱讀活動,決定其閱讀活動的斷續、閱讀興趣的濃淡、閱讀理解的深淺和閱讀收獲。

一、研究閱讀心理活動的意義

(一)幫助人們有效地堅持閱讀

一般說來,一個人在小學、中學階段是學習基礎知識,在大學階段是學習專業入門知識,進入社會后則靠實踐和讀書來補充和更新知識。對好學與有志者來說,閱讀應是堅持一生的行為。然而,縱觀古往今來人們的閱讀狀態,在旨趣、方法、效率、收益等多個方面均有高低優劣之別,此中或有多重原因,但閱讀心理的不同是一個不容忽視的因素。假如人們能夠適時和清醒地認識、掌握和調整自己的閱讀心理活動,保持和培養健康的、積極的心理因素,剔除和克服那些有害的、消極的心理因素,經常地保持一種向上的情緒和活躍的思維,那么,就一定能保證閱讀這一終身行為,不管在任何環境和任何條件下都能堅持并取得較好的效果。

(二)促進閱讀指導的深入開展

閱讀既然關系到民族文化的傳承和社會發展的興衰,在倡導全民族讀書的過程中,閱讀指導便不可或缺。這項活動,不唯文獻的制作者 (作者和出版社)、流通者 (書店和圖書館) 責無旁貸,學校、家庭義不容辭,而且要有社會各界的廣泛參與,特別是新聞媒體和互聯網的作用不可忽視。深入開展對閱讀心理活動的探討,找出一些帶規律性的東西,自然會使閱讀指導有理有據,切中肯綮,生動活潑,效果顯著。近幾十年來,我國各級各類圖書館在指導閱讀上做了許多有益的工作,但總讓人感覺有“隔靴搔癢”之憾,究其原因,與未能結合閱讀心理來開展指導不無關系。深入開展閱讀心理研究,可以深化閱讀指導的內涵,使之更能有的放矢,取得更好的成效。

兩種常見心理活動簡析

閱讀心理活動,貫穿于閱讀過程的始終。下面對兩種常見的心理活動做一個簡要分析:

A. 動機與情緒

人類的一切行為,不管是自覺的還是不自覺的,總會有其動因,即為一定的動機所驅使;而在行為過程中,又總會出現各種各樣的情緒。認知心理學家認為:“動機是行為發生與改變的內在動力,情緒則是動機滿足與否所帶來的行為反應,兩者性質雖不盡相同,但有連帶關系。”所以人們總是將二者聯在一起進行研究,并在心理學上形成了一個獨立的分支。

1.閱讀屬于心理性動機

從不同的視角出發,心理學家們對動機作了不同的分類:或分為“原始性動機”與“衍生性動機”,或分為“生物性動機”與“社會性動機”,或分為“原始性動機”與“學得性動機”,或分為“生理性動機”與“心理性動機”,等等。閱讀動機屬于心理性動機。至于其他動機,則會因人、因時、因書、因事而異,恐難“一言以蔽之”,如旅途中,有的人會閉目養神,有的人會相互聊天,有的人會打牌下棋,有的人會讀書看報,這都是由不同的動機所驅駛。而在這手不釋卷的人群中,其閱讀動機又會各不相同,據調查,雖有很多人是為了消遣解悶,但持其他動機者亦有之。

2.情緒是動機滿足程度的反應

我們通常所說的情緒,是感覺及其特有的思想、心理和生理狀態和行動的傾向性。(牛津英語辭典) 里將情緒定義為“任何心理、感覺、感情的機動或騷動;泛指所有激烈或興奮的心理狀態”。人們在閱讀過程中,由于閱讀動機所獲滿足的程度和文獻內容對自己的心靈的沖擊,常常會產生喜愛與厭煩,快樂與憂愁、浮躁與執著,滿足與遺憾,焦慮與頓悟……等強弱不同的情緒。從認知心理學觀點來審視,前者是閱讀心理產生的本因,后者是產生閱讀情緒的誘因。閱讀情緒具有與其他情緒同樣的特點,比如:雖無是非之辨,卻有好壞之別;通常不會持續太長的時間,可以積累、也可以調適。

3.動機和情緒決定閱讀活動的久暫與效果

心理學研究表明:動機和情緒對行為會產生一種驅動力量,即不僅能促發行為的發生,而且對行為起著導向和維持作用,推動行為向既定目標前進。閱讀動機既能促使人們開啟書卷,又能引導人們朝預定目標努力,還能不斷地提供動力,保證閱讀活動的持續進行。一般說來,這種驅動力量的強弱和久暫,取決于動機的高低和大小,動機越高、大,其所產生的驅動力量就越強勁、越持久。這是容易理解的,“為中華之崛起而讀書”與僅為應對某次考試而讀書,其目標所賦予的動力是不可同日同語的。至于與動機有著緊密關聯的情緒,亦會隨著閱讀過程對動機的滿足程度,而影響甚至左右著閱讀的進行,之所以會有“淺嘗輒止”與“手不釋卷”的明顯差異,其原因之一便是未能調適自己的閱讀情緒。

4.動機的確立與閱讀情緒調適

閱讀,是一種個人行為,唯有千百萬人投入以后才變為人類社會發展的一項基本活動。閱讀的主體是人,其動機與情緒正確與否,唯有讀者自己最清楚。所以,端正動機和調適情緒,歸根結底,要由讀者自己去完成。對于初涉閱讀者來說,應志存高遠,明確目的,端正態度,掌握方法,養成良好的閱讀習慣,在崇高而又切實的起點上開步。而欲讓自己堅持閱讀,則要注意培養毅力,樹立信心。按照心理學的觀點,自我有效感是動機模式中的核心成份,激發自己的動機,必須對自己的能力有堅強的信心,因為能力信念會直接影響人的行為。同時,既要樹立成功的榜樣,借鑒別人的經驗;也要從個人閱讀效果中體驗成功的喜悅,確立自我參照標準;更要進行必要的歸因訓練,學會正確的歸因方式,即多從主觀方面找原因,既充分肯定自己的進步和能力,又不規避個人的努力不夠乃至方法、策略上的欠缺。總之,“勁可鼓,而不可泄” 。

即到了閱讀已經成為生活中的一個組成部分以后,還需經常進行反思和總結,特別是在效果欠佳之時,要注意清除動機與情緒中的不良與不適成分,保持一種正常的、健康的、積極向上的心態。因為認識自己才能認識世界,改變自己才能改變世界。換言之,端正動機與調適情緒不可“畢其功于一役”,而務必一以貫之,不可稍懈,就像天天要洗臉,吃飯一樣。這已成為無數成功者的讀書經驗。

B. 記憶與遺忘

讓閱讀中所學知識記得住、不會忘,是閱讀者的共同愿望。研究閱讀心理活動,記憶與遺忘問題便不可不談。這個問題一直為哲學家、心理學家們所關注,至今依然是現代心理學上的重要命題。

1.記憶是經驗在人腦中的反映

古今中外哲學家、心理學家從不同的角度出發,對記憶作了許多論述。如希臘哲學家柏拉圖認為,“我們會從日常經驗中學習和保留大部分東西。”心理學家詹姆斯·麥戈說,“對于行為來說,記憶是不可或缺的。所有重要的東西全都建立在記憶的基礎之上。經驗之所以形成我們的意識和行為,使我們成為現在的我們,僅僅因記憶具有經久不衰的影響力。”英國心理學家弗雷德里·巴特利特則認為,“記憶不是對無數固定、無生氣的和零碎痕跡的重新激發,而是以我們自己有組織的經驗體為基礎的想象性的重構或建構。……記憶不僅是在需要時可被喚醒的信息登記冊,而是指導我們思維的程序。”美國心理學家 F·J·布魯諾所著《心理學關鍵術語辭典》則謂“記憶是把信息編碼,儲存并進行檢索的一種心理過程”,“是人類共同的一種體驗”。并稱“心理學家有兩種解釋:有一種重要理論認為,記憶的生物基礎是很多神經元群體,它們共同促使所謂的細胞團發揮作用。還有一種重要理論認為,由于神經元的核內核糖核酸 (RNA) 分子結構發生了變化,輸入的信息才得以存留在大腦和神經系統中。以上這兩種理論并不相互排斥。”

凡此種種,不勝枚舉。應當承認,上述所列各種提法,都言之有理。但相對而言,筆者以為,《心理學與你的生活》一書所作的歸納較為簡明:“記憶就是過去的經驗在人腦中的反映,是反映機能的一個基本方面。”

2.記憶的功能

記憶在人們獲取知識與心理發展過程中,起著十分重要的作用。歸納起來,至少明顯的有以下三點:

一是基礎作用。聰明在于勤奮,知識在于積累。人的知識,主要是靠后天勤奮學習得來的,并非先天就具有的。而且,也不是一下子就學會的,而是一點一滴積累起來的。完成這種積累,靠的記是記憶。這種積累,成為了獲取新知識的基礎。

二是保持作用。“由于記憶,人才能保持過去的反映,使當前的反映在以前反映的基礎上進行,使反映更全面、更深入。”換言之,有了記憶,人們才能保持經驗,擴大經驗。

三是聯系作用。“有了記憶,先后的經驗才能聯系起來,使心理活動成為一個發展的過程,使一個人的心理活動成為統一的過程,并形成它的心得特征。”

當人們在閱讀中接觸到新知識時,便會與貯存于記憶中的知識進行比較;待確認為“新”的外,又會運用記憶的功能,使之與原有知識、信息進行鏈接和整合,從而豐富頭腦中的知識蘊藏。

3.記憶是復雜的心理活動過程

心理學告訴我們,記憶包括識記、保持、回憶、認知四個相互聯系、不可分割的基本環節,從而構成一個復雜的心理過程。前兩環節是后兩環節的前提和基礎,后兩環節是前兩環節的結果和加強。“識記”是識別和記住事物、積累知識、積累經驗的過程。具體到閱讀上,我們打開書本,隨著瀏覽的進行,便是對書中所反映的知識信息進行識憶。識憶通常是一個反復的感知過程,人們常說:“熟讀唐詩三百首,不會吟詩也會吟”,道理即在于此。當然也可能只經一次感知就能記住,所謂“過目不忘”者是也。但據調查,對書中之重要內容,如名語警句之類,多讀幾遍便可加強印象、加深理解、強化記憶。當我們合上書冊,在一段時間之內,書中令我們感興趣的內容還會在腦中浮現,這便進入了“保持”階段。比如,登上山頂,就自然會想起杜甫“會當凌絕頂,一覽眾山小”這一名句;看到瀑布,就自然會想起李白“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”這一絕唱。值得注意的是,此時我們腦中出現的形象,已經不是書中描繪的原物,乃是心理學所稱之“記憶的表象”,它既具有直觀性,又具有概括性。因為書中的知識經由視覺攝入大腦,與原先儲存的知識信息進行了鏈接、交融和整合。等到我們打開另一本書,遇到與以前讀過之書的內容相同、相近、相關或相通時,即使前書不在眼前,我們腦中也會把對它的反映重新呈現出來,這便是心理學上所稱的“回憶”,如果我們對其有“似曾相識”的感覺,即感到熟悉并確知是以前感知過的,則是心理學上所稱之“認知”。“記憶主要以回憶(再現) 和認知 (再認) 的方式表現出來。回憶和認知之所以可能,是由于經過了識記。”由此可見,對于記憶的四個環節皆須予以重視,因為它們不僅環環相扣,而且相得益彰。4.遺忘是正常的生理和心理現象

有人將“記憶”與“遺忘”比喻為“冤家”和“孿生兄弟”,既互相對立,又形影相隨。遺忘就是記憶缺失,有病理性和非病理性兩種情況。因病、因傷等導致的失憶,應請醫生治療,不屬于本文討論的范疇。非病理性遺忘,則是一種正常的生理和心理現象。

目前心理學家對遺忘的原因,有“消退”和“干擾”兩種解釋。“消退論認為,遺忘是記憶痕跡得不到強化而逐漸減弱以至最后消退的結果。干擾論則認為,長時記憶中信息的遺忘主要是因為在學習和回憶時受到了其他刺激的干擾,而一旦干擾被解除,記憶就可以恢復。研究表明,長時記憶的遺忘,自然消退起到一定作用,但主要還是由信息間的相互干擾造成的;一般先后學習的兩種材料越相近,干擾作用越大。”

非病理性的記憶力減退,不管是具體記憶的整體缺失,抑或是涉及重要細節及其為新材料所替代的遺忘,都可以通過助記術或其他培訓而獲得改善。涉及閱讀的助記術,從心理學的角度而言,則不外兩途:一是要克服不良的心理狀態。因為“除了年齡、身體健康狀況的影響外,人的記憶力與心理狀況也有密不可分的聯系。當人處在心理壓力、緊張、自卑、焦慮、抑郁等心理狀態下時,就有可能出現記憶衰退現象,而記憶力的下降又使人的不良心理狀態更加嚴重,由此形成一個惡性循環。”所以,調整好的心態特別是調適情緒,乃是防止記憶力衰退的良方。二是要進行增強記憶力的心理訓練。其目標就是要加強對個人記憶力的自信心,因為無數事實證明,這種自信心越強,記憶效果就越好。“自信心是增強記憶力的內在動力,是決定記憶力的主導心理因素,不僅直接制約著記憶水平的發揮,而且也影響著其他心理因素的形成和發展。”

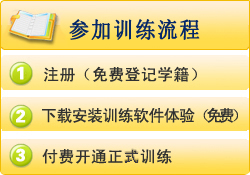

- 掌握速讀記憶,倍增學習效率! 即刻開始改變一生的速讀記憶訓練>>>

- (精英特版權所有,轉載時敬請保留以下信息:文章來源--精英特速讀記憶訓練網)