- 掃碼訪問網站

5,885,330

諾貝爾獎的8大教育啟示——揭秘日本多諾貝爾獎的原因

進入21世紀,日本科學家獲獎人數快速增長。本世紀以來的獲獎者包括物理獎8位、化學獎6位、生理學或醫學獎3位,共計17位,平均下來差不多一年一位。

日本人為何能頻頻獲得諾貝爾獎?精英特速讀記憶網通過梳理多篇相關報道和文章發現,除了科學家善于自我反省和勤奮工作之外,日本的科研環境、評價機制以及經費保障等因素都功不可沒。尤其值得關注的是,日本獲得諾貝爾獎的科學家大多有著相對美好的童年,喜歡親近自然、探索自然,喜歡閱讀、善于閱讀,而且父母在他們的成長過程中,扮演了重要的啟蒙和引導角色。

日本人拿這么多諾貝爾獎,背后還潛藏著8大教育啟示,令我們深思。

親近大自然

“一個人在幼年時通過接觸大自然,萌生出最初的、天真的探究興趣和欲望,這是非常重要的科學啟蒙教育,是通往產生一代科學巨匠的路。”

2008年諾貝爾化學獎獲得者下村修談及自己為何走上科學之路時,說:“我做研究不是為了應用或其他任何利益,只是想弄明白水母為什么會發光。”應該說,對大自然和周圍世界保持一顆好奇心,是引領諾貝爾獎獲得者走進科研世界的直接原因。

善于閱讀

從獲獎者的言談和著述中,我們能明顯感覺到閱讀對他們成長的重要意義,其中幾位更是因為閱讀而堅定了人生方向。

小柴昌俊在《我不是好學生》一書中坦陳,上小學時班主任金子英夫送他一本書——愛因斯坦著的《物理學是怎樣產生的》,使他對物理產生極大興趣,并最終走上物理研究之路;諾貝爾文學獎獲得者大江健三郎從小就有抄書的習慣,他在書中坦陳:“為了讀書寫下很多筆記,并且持續這種讀書方式,成就了今天在此處的我。”

良好的家庭教育

如果說閱讀是諾貝爾獲獎者之所以成功的內在因素,那么良好的家庭教育則是必不可少的外部條件。

2001年諾貝爾化學獎得主野依良治表示,他之所以立志研究化學,就是父親的影響。12歲時,父親帶他參加了一家公司的新產品展示會,新發布的一種從水、空氣和煤中提煉的黃色尼龍絲讓他覺得“化學實在是太神奇了”,從那以后他的生活已經離不開化學。

自由的中小學教學模式

日本理論界傾向于強調基礎教育教師的教學自由,教師在大綱的基礎上開展因地制宜的課程設計和教學探究的空間也比 較大。學生也有著豐富多彩的課外活動,很多學校動員近乎全校的教師都參加到課外俱樂部活動的指導之中,甚至有些學生活動成為全體國民關心的盛事。

不急功近利的高等教育

“急功近利的科研評價模式,實質上是一種短視的表現,將削弱對基礎教育的研究,而且也不利于青年學者搞科研和獲得大項目。”在日本,高校老師不會因為在一段時間內沒有出科研成果而擔心受到冷落或失去飯碗,在研究過程中,也很少受政府和社會的諸如考核、評價等干擾,可以長期潛心從事研究。日本人獲諾貝爾獎就是在這種體制下產生的。

視野開闊注、重國際交流

日本產生了如此眾多的諾貝爾獲獎者,與日本科學家視野開闊,注重國際交流不無關系。”日本千葉大學經濟學博士李仲生教授在接受媒體采訪時舉例,1987年諾貝爾生理學或醫學獎得主利根川進是美國麻省理工學院的教授,他的科學成就都是在美國的實驗室中取得的;2000年諾貝爾化學獎得主白川英樹和2001年化學獎得主野依良治都曾在美國大學進修,均了解各自領域最新的研究動向。

科研環境獨立自由、不受干擾

除了科研環境的保障,日本科學家始終如一的勤奮刻苦、堅韌不拔的工作精神是他們能在很多領域迅速追趕歐美發達國家甚至保持世界領先地位的一個重要因素。日本研究人員自由獨立研究也是研究領域不斷出成果的關鍵。

注重基礎研究

日本曾是相對科技后發國家,為了盡快追趕世界先進水平,它反其道而行之,采取了從開發研究著手,再向應用研究溯源,最后再深入到基礎研究層面的策略,并取得了顯著成效。

日本的“諾貝爾獎現象”背后是教育的成功:家長不急功近利地扼殺孩子對大自然的興趣、而是注重培養孩子的閱讀興趣、培養孩子的自立精神;學校教育給孩子最大的自由空間、政府也給老師相當高的自由,很少用各種考核的條條框框約束老師,這些這都是值得我們學習的。

精英特速讀記憶訓練網總編輯

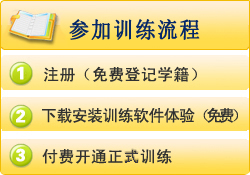

- 掌握速讀記憶,倍增學習效率! 即刻開始改變一生的速讀記憶訓練>>>

- (精英特版權所有,轉載時敬請保留以下信息:文章來源--精英特速讀記憶訓練網)