- 掃碼訪問網站

5,889,995

你知道外國人現在喜歡讀哪些中國書嗎?

歐美:法國愛莫言 普遍愛通俗

在歐洲、美國,由于文化背景不同,讀者很難從書中領略中式敘事的美感,閱讀往往以“實用”為目的,比如改革開放初期從中國引入中文教材、旅游書籍及外商投資類的法規;隨著中國經濟的崛起,歐美人渴望從更深層次了解中國,現當代中國文學開始受關注,這就是為什么莫言成功地走了出去。

這多半是張藝謀電影的功勞。正是電影《紅高粱》《活著》,還有《大紅燈籠高高掛》的走紅,才將小說原著推向國外讀者。同樣因張藝謀一炮走紅的還有已輸至17個國家的小說《山楂樹之戀》。

可以說,莫言作為中國當代文學的一個符號出現在世界文壇,是以法國為起點的。早在1988年出版的一部中國短篇小說譯文集中,莫言的身影就已經在法蘭西出現。截至2012年莫言獲得諾貝爾獎,20多年的時間里法國人出版了18部莫言譯本。法國人用數字說明了莫言在他們心目中的分量,而他們也成為莫言走上諾貝爾文學獎領獎臺的推手之一。

必須承認,每年中國文學書籍在歐美的銷售,遠遜于歐美文學在中國的表現。而這絕不僅僅是翻譯水平的問題。姜漢忠認為,“外國人喜歡看故事,而中國人不會寫故事。”舉例來說,荷蘭人高羅佩重新編寫的《狄公案》,一部記載唐朝名相狄仁杰斷案集,之所以風靡全球,關鍵在于他只寫情節,靠推理來破案,而對唐代的典章制度、宮廷禮儀全部略去不談,這才符合西方人的閱讀習慣。

這也是為什么國內通俗文學比嚴肅文學作品更易飛入外國百姓家,比如《狼圖騰》和《藏地密碼》這類靠離奇情節取勝的故事。

亞洲:越南很熱情 日本很謹慎

在越南,近年來中國圖書占據其一半新書市場。當地讀者對《水滸》《三國演義》此類經典已耳熟能詳,而早在越南購進中國圖書版權之前,《白鹿原》《秦腔》等作品的盜版便風行當地。

出版人姜漢忠分析,越南屬于漢文化圈,與中國人思維相近,加上自身文化產業落后,對中國書籍有巨大需求,連《喜羊羊與灰太狼》也被翻譯成越南語。言情小說更是上品,過去有瓊瑤,如今有明曉溪的《命中注定我愛你》。

韓國也是中國圖書的主要出口國之一。古代韓國曾是中國的附屬國,韓國讀者自然對中國歷史興趣濃厚,易中天的《品三國》,閻崇年的《正說清朝十二帝》《正說明朝十六帝》等暢銷書十分走俏。對于《老子》《孟子》這類中國哲學的理解,韓國人同樣有著得天獨厚的優勢。

馬來西亞、新加坡的華人比例高,在華語教學推廣中,《中國古典文學名著》這樣的書已然深入至中小學的讀書計劃。而在尼泊爾、印度,關于佛教和西藏文化的圖書更受歡迎。

雖然同屬漢文化圈,日本對中國書卻十分謹慎。2000年到2009年間,日本從中國買入的圖書版權僅400余種。文化發達的日本似乎并不需要從中國吸收太多的精神財富。相反記述了瘦肉精、毒奶粉等食品安全事件的《民以何食為天》一書,在日本卻有市場,儼然一部“中華料理警示錄”,該書獲得日本《產經生活新聞》“期待暢銷書”銀獎,還被翻譯成英文、德文、意大利文以及韓文。

全球:文化越不同 看書越“實用”

與中國文化背景越不同的國家,進口的中國圖書越少,也更傾向于實用性、專業性書籍。據《環球》雜志報道,肯尼亞由于國民發病率上升,對中醫頗感興趣;《孫子兵法》普遍難賣,但在受戰亂威脅的以色列地區偏偏銷量較好。

在上述大部分地區,關于中國領導人的書籍則是“通吃”贏家。《環球》雜志介紹,在英國最負盛名的大眾書店水石書店,一本關于毛澤東的回憶錄高居中國題材榜單之首。《百年小平》曾以較高的版權費用賣給韓國。印尼甚至還發行了高檔價位的《毛澤東詩選》。

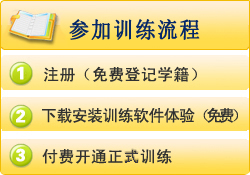

- 掌握速讀記憶,倍增學習效率! 即刻開始改變一生的速讀記憶訓練>>>

- (精英特版權所有,轉載時敬請保留以下信息:文章來源--精英特速讀記憶訓練網)